建部陽嗣

2021年12月、上海中医薬大学のXiangらによって慢性腰痛患者への鍼治療に関する新たな論文が発表された。「Frequency-Specific Blood Oxygen Level Dependent Oscillations Associated With Pain Relief From Ankle Acupuncture in Patients With Chronic Low Back Pain.(慢性腰痛患者の足首への鍼治療による疼痛緩和と周波数特異的な血中酸素濃度依存性振動との関係)」と名付けられたその論文(https://doi.org/10.3389/fnins.2021.786490)では[1]、鍼治療によって、安静時の磁気共鳴画像(rs-fMRI)の血中酸素濃度依存性(BOLD)変化を周波数ごとに行うことで、慢性腰痛患者に対する鍼治療の生理学的寄与を調査したのである。

慢性的な痛みで脳内ネットワークに異常発生

鍼灸治療は、頭痛、首・肩の痛み、膝痛、腰痛など、急性および慢性の痛みに対する効果的な治療法であることはいうまでもない。このメカニズムを解明するために、これまで数多くの動物実験も行われてきた。よく使用される経穴への鍼治療に関する機能的磁気共鳴画像(fMRI)研究では、前頭前野、大脳辺縁系、傍辺縁系、皮質下灰白質、小脳など、鎮痛に関連する多くの脳領域で有意な機能的な反応が示されている[2]。

ただ、脳には、何もしない安静時にのみ、活動が活発になる脳の領域が複数存在する。これらの領域はさまざまな認知課題において比較的共通した活動のパターンを示すことから、ネットワークを形成していると考えられている。このネットワークをデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)と呼び、内側前頭前野、後帯状皮質、楔前部、下部頭頂葉、外側側頭葉、海馬体などから構成される。つまり、どんなに安静にしていても、脳のこれらの部位ではエネルギーが大量に消費される。

慢性的に痛みを抱えている患者では、このDMNが正常から逸脱していることがわかっている。また、慢性疼痛患者は内側前頭前野のDMNとの接続性の低下や、痛みの強さに比例してDMNと島皮質との接続性が増加することなどもわかっている。

安静時fMRI(rs-MRI)を用いた機能的ネットワークの解析では、安静時における血中酸素濃度依存性(BOLD)信号を使用する。このBOLD信号には、周波数特異的なものがあることが知られている。生理学的および病理学的観点から、それぞれの異なる周波数帯が脳のネットワーク統合に独自に寄与している[3]。0.01〜0.25Hzの振動は、norm-1(0.01〜0.1Hz)、norm-2(0.01〜0.08Hz)、slow-5(0.01〜0.027Hz)、slow-4(0.027〜0.073Hz)、slow-3(0.073〜0.198Hz)、slow-2(0.198〜0.25Hz)に分けることができ、周波数ごとに異なる生理学的変化を意味すると考えられている[4]。

Xiangらが用いた「腕踝鍼」は得気が発生しない?

Xiangらの研究では、「腕踝鍼」と呼ばれる鍼治療方法を採用している。腕踝鍼は、手首や足首の特定の部位1カ所に鍼を刺入し、全身の治療を行う。 Xiangらは、12カ所ある治療点の中から、左下5番と呼ばれる部位に鍼治療を実施した。正確な位置は外果から指幅3本分ほど上で、腓骨と隣接する腱の後縁付近である。患者を仰向けに寝かせ、消毒後、鍼を皮膚面から約30°の角度で刺入する。その後、水平方向に角度を変え、膝の方向に向かって約35mm鍼を刺入しテープで固定する。つまりは足首から膝に向かって横刺をしている。

なぜ、Xiangらはこの鍼刺激方法を選択したかというと、得気が発生しないからだというのだ。鍼鎮痛に関連する脳の反応を調査するうえで、得気を伴う鍼刺入による刺激との交絡を除外することで、鍼刺激そのものの変化を捉えようとしたのである。刺入が浅く、得気をあまり重要視しない日本の鍼灸治療に近い研究ともいえる。

患者は、(1)18歳から65歳までの右利きの成人で、性別は問わない。(2)6カ月以上の腰痛の既往があること。(3)視覚的アナログスケール(VAS、0-10)で評価した初期の自己申告の痛みの強さが4点以上であること。(4)同意書および臨床評価アンケートを理解し、補助なしで記入できること、の4条件を満たしたものとした。また、同時に健常者でも脳活動を計測している。

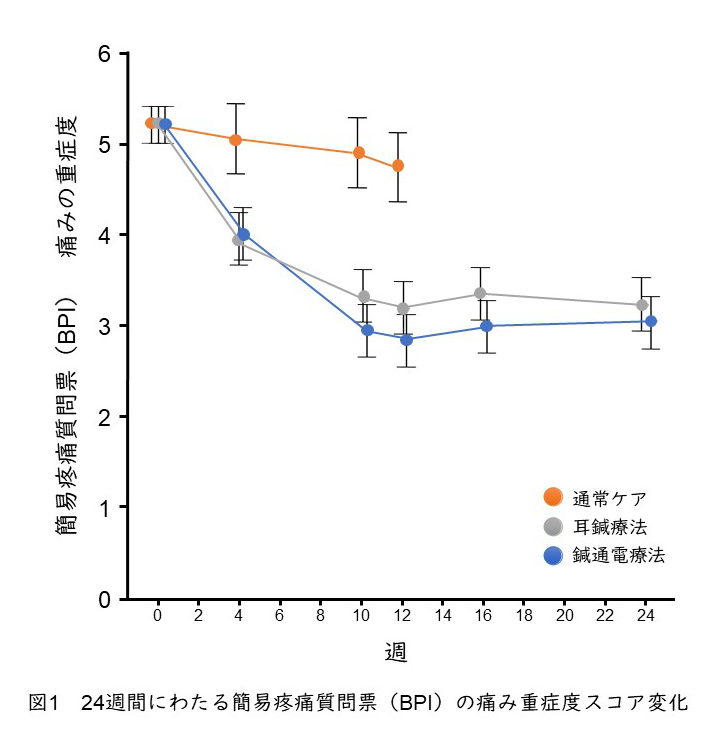

鍼治療と偽鍼治療(鍼を皮膚に軽く当て、皮膚を貫通させずに5秒間保持)をランダムに交互に受け、その鍼治療間にfMRIを撮像するのである(図1)。休憩の間、被験者は静かに横になり、目を閉じて起きているように指示された。

図1 fMRI撮像スケジュール

鍼治療もしくは偽鍼治療(接触鍼)の直後に、各被験者の現在の痛みの強さを評価するために VASにて評価した。VASは10cmの水平線で構成されており、左の「0」は痛みがないことを示し、右の「10」は想像しうる最も激しい痛みを示す。参加者は、現在経験している痛みの強さに応じて線上に「×」を付けるように指示された。0 からマークまでの長さ(cm)を痛みのスコアとして記録した。

すべての周波数帯の低周波摂動振幅が変化した

浙江省中西医結合医院にて、52人の参加者(慢性腰痛患者27人、健常ボランティア25人)が登録された。3人がMRI撮像に耐えられず、2人が閉所恐怖症のため、3人が過度の恐怖のために脱落した。また、1人の被験者は潜在的な神経障害の疑いで除外され、3人の参加者が自主的に辞退した。最終的に40人の患者(慢性腰痛群:20人、健常者群:20人)が、すべての評価と撮像を終えた。また、撮像中に頭部が激しく動いたため、患者群1人、健常者群1人を除外した。そのため、19人の患者(男性12人)と19人の健常者(男性11人)のデータが解析対象となった。

参加者全員が、鍼治療中に明らかな得気の感覚はないと答えた。患者群における腰痛罹病期間は9.0±7.7年だった。

慢性腰痛患者の痛みのVAS値は、鍼治療後では3.50±2.23、偽鍼治療(接触鍼)後では5.64±1.98と、有意な差を認めた。健常者群ではVAS値はどの時点でも1点以下であり、治療間での差はなかった。

fMRI画像に関して、偽鍼治療と比較して、鍼治療刺激でいくつかの脳領域で有意な差が認められた。すべての周波数帯の低周波摂動振幅(ALFF)は内側前頭前野で増加し、小脳、後帯状皮質、海馬傍回で減少した。slow-5帯を除くすべての周波数帯では、右島皮質のALFFが減少した。norm-2帯とslow-5帯以外では、右上側頭回でALFFが増加した。norm-2帯、slow-3帯、slow-2帯内のALFFは、右の中心前回、中心後回、扁桃体で減少した。slow-2帯のALFFは、左島皮質、扁桃体、腹前野で減少した。

上記のALFF値と鍼治療後のVAS痛みの強さのスコアとの間に有意な関連性が見られた。具体的には、小脳のslow-5周波数帯のALFFは、鍼治療後のVASスコアと有意に正の相関が認められた(r = 0.65, P = 0.003)。また、小脳のslow-3周波数帯のALFFも、鍼治療後のVASスコアと正の相関を示した(r = 0.48, P = 0.04)。逆に、右島のnorm-2(r = -0.48, P = 0.04)とslow-4(r = -0.48, P = 0.04)周波数帯のALFFは、鍼治療後のVASスコアの変化と負の相関を示した。

小脳と島皮質に見られた明らかな変調

いかがであっただろうか。まとめると、まず、得気を伴わない皮下への鍼刺激でも鎮痛効果を示した。0.01~0.25Hzの周波数帯におけるALFFは、患者および健常者ともに、DMN内で一貫して変調していた(内側前頭前野では増加し、小脳、後帯状皮質、海馬傍回では減少)。また、両側の島皮質におけるALFFの減少は、周波数特異的な変調を示し、患者が経験する痛みの強さは、右島皮質と小脳の特定の周波数帯における反応と密接に関係した。

DMNにおける、鍼治療による脳機能の変調パターンはとても似ていた。それだけでなく、健常者でも慢性腰痛患者でも、0.01~0.25Hzの各周波数帯内のDMN振動の反応に一貫性があることが示された。つまりは、得気を伴わない皮下への浅い刺入刺激でも、健常者だけでなく慢性疼痛患者のDMN機能を調節することができるのである。

特に、小脳と島皮質において、浅い刺入による鍼鎮痛と関係する、周波数特異的な静止状態の脳活動が見られた。

島皮質は、本人が物理的な痛みを感じていない状態でも、親密な人が痛みを感じている場面を見るだけで活動する。いわゆる心理的な痛みに対して島皮質が関与するのだ。現在では、島皮質は内臓を含む身体内部の状態をモニターし、異変が生じたときに、それを意識化させる機能を持つと想定されている。つまり、身体のちょっとした変化や、自己の痛みと他者の痛みを同一視する傾向が、痛みとDMNとの関連を強めていると考えられるのである。

一方、小脳は、一般的に運動処理に関わる脳領域と考えられている。最近では、小脳は非運動機能、さらには記憶、連想学習、運動制御などの多くの統合機能にも関与していることが示唆されている。特に、他のfMRI研究では、侵害受容処理中に小脳の活性化が認められた[5]。鍼灸刺激に関わるC線維の侵害受容器は、苔状線維(海馬CA3野および歯状回門に投射する歯状回顆粒細胞の軸索)を介して小脳のプルキンエ細胞に到達すると考えられている。つまり、鍼鎮痛の過程で小脳活動を変調させることが考えられるのである。

浅い刺入鍼は機能性身体症候群の改善にも使える

現在のヒトの痛みの概念は、侵害刺激の知覚、痛みの情動的特徴、認知的要素を含む多次元的なものである。鍼鎮痛に関連する小脳の機能的役割としては、感情、認知、運動制御などが想定される。

慢性腰痛の他に、過敏性腸症候群、緊張型頭痛、顎関節症、月経前症候群、線維筋痛症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症といった、患者が持続的な身体症状を訴えているが、医学的検査を行ってもその症状を説明するだけの器質的、機能的所見が得られない病態を機能性身体症候群(functional somatic syndrome:FSS)と呼ぶ。これらの疾患に対して、鍼灸治療が広く適用されている。これらの状態は、非常に高い順応性を持つ脳でさえも、現代社会の環境に適応できなくなり、その機能が破たんしてしまった結果生じている状態といえる。そんな脳機能を、鍼灸治療は修正する力を秘めているのかもしれない。

【参考文献】

1. Xiang A, Chen M et al. Frequency-Specific Blood Oxygen Level Dependent Oscillations Associated With Pain Relief From Ankle Acupuncture in Patients With Chronic Low Back Pain. Front Neurosci 2021;15:786490. doi: 10.3389/fnins.2021.786490. https://doi.org/10.3389/fnins.2021.786490

2. Wang X, Chan ST et al. Neural encoding of acupuncture needling sensations: evidence from a FMRI study. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2013;2013:483105. doi: 10.1155/2013/483105

3. Hipp JF and Siegel M. BOLD fMRI correlation reflects frequencyspecific neuronal correlation. Curr. Biol. 2015;25:1368–74. doi: 10.1016/j.cub.2015.03.049

4. Yan Y, Qian T et al. Human cortical networking by probabilistic and frequency-specific coupling. Neuroimage. 2020;207:116363. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.116363.

5. Borsook D, Moulton EA et al. Human cerebellar responses to brush and heat stimuli in healthy and neuropathic pain subjects. Cerebellum. 2008;7(3):252-72. doi: 10.1007/s12311-008-0011-6.