「鍼治療で医師がランニングを再開」という記事がアメリカのコロラド州のコロラド大学アンシュッツ医療キャンパスのサイトに掲載されています。(Anschutz Medical Campus 2024.11.11) 「鍼治療で医師がランニングを再開 - アメリカ」の続きを読む…

鍼治療は救急科での痛みを軽減できると試験で判明 - アメリカ

「鍼治療は救急科での痛みを軽減できると試験で判明」という記事がアメリカのデューク大学のサイトに掲載されています。(Duke University School of Medicine 2024.11.11) 「鍼治療は救急科での痛みを軽減できると試験で判明 - アメリカ」の続きを読む…

鍼治療と坐骨神経痛の研究

「鍼治療は坐骨神経痛に本当に効果があることが研究で判明」という記事がイギリスの科学ニュース「Live Science」の公式サイトに掲載されています。(Live Science 2024.10.15) 「鍼治療と坐骨神経痛の研究」の続きを読む…

多発性硬化症(MS)の疲労を鍼治療が軽減 - アメリカ

「小規模な研究によると、鍼治療はMSの疲労を軽減する効果がある可能性がある。」という記事がアメリカのニュースサイト「多発性硬化症ニューストゥデイ」に掲載されています。(Multiple Sclerosis 2024.9.27) 「多発性硬化症(MS)の疲労を鍼治療が軽減 - アメリカ」の続きを読む…

第19回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会in福岡市民公開講座のご案内

さて、「第19回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会in 福岡」が、本年10月26日(土)、27日(日)に福岡県福岡市にて開催されます。

日鍼会全国大会は、毎年、全国各地で催され、それぞれ地方色豊かなイベントになりますが、今年度の福岡大会では、大会テーマを「原点回帰~未来に伝えたい鍼灸の技術(わざ)~」とし、鍼灸実技供覧をメインとしたプログラムを予定しています。

27日の14:40~は、市民公開講座として「ワンヘルス」をテーマとしたパネルディスカッションが開催されます。

「ワンヘルス」(One Health)とは、「人の健康」「動物の健康」「環境の健全性」を一つの健康と捉え、一体的に守っていくという考え方です。具体的には、森林破壊や気候変動などが引き金となっている人獣共通感染症や抗菌薬が効きにくくなる、または効かなくなる薬剤耐性に関し、ワンヘルス・アプローチに基づいて取り組んでいくことが、G7サミットや生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)などの国際間の枠組みで合意されています。

福岡県ではこの「ワンヘルス」に県をあげて取り組んでおり、今回のパネルディスカッションは、日本医師会名誉会長である横倉義武氏、福岡県獣医師会副会長、野原たかし氏、福岡県鍼灸マッサージ師会会長、古賀慶之助氏の3者でおこなわれ、「ワンヘルス」の考え方の解説と、その中で鍼灸がどのような役目を果たしていくことができるのかについて議論される予定です。

こちらは無料で鍼灸師の方でなくてもどなたでもご参加いただける公開講座となっております。

この機会にみなさまお誘いの上、ご聴講いだだけますと幸いです。

市民公開講座

10月27日(日)14:40~15:40

「福岡より世界に発信!ワンヘルスの考え方」パネルディスカッション

(公社)日本医師会名誉 会長 横倉義武

(公社)福岡県獣医師会 副会長 野原たかし

(公社)福岡県鍼灸マッサージ師会会長 古賀慶之助

※大会詳細については以下をご覧ください。

第19回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会in福岡 ホームページ

(公社)日本鍼灸師会

鍼灸は無形文化遺産の一つ

「ユネスコの『体にいい』無形文化遺産5選、健康飲料『ジャムゥ』ほか、保護される伝統医療」という記事がYahooニュース/National Geographicのサイトに掲載されています。(Yahoo / National Geographic 2024.9.16) 「鍼灸は無形文化遺産の一つ」の続きを読む…

月経症状の改善と鍼灸

「月経症状を悪化させる「重大な要因」とは?…婦人科医が明かす」という記事がニュースウィーク・ジャパンのサイトに掲載されています。(Newsweek Japan 2024.8.31) 「月経症状の改善と鍼灸」の続きを読む…

痛みや精神の問題に対する鍼治療の有効性 - カナダ

「痛みや精神衛生上の問題を抱える患者の治療における鍼治療の有効性:アルバータ補完医療統合プロジェクトの結果」という記事が学術出版社「フロンティアズメディア (Frontiers Media)」のサイトに掲載されています。(Frontiers Media 2024.8.6) 「痛みや精神の問題に対する鍼治療の有効性 - カナダ」の続きを読む…

鍼灸論考 「新・鍼灸ワールドコラム」 第14回を公開 (鍼灸師向け)

鍼灸論考の「新・鍼灸ワールドコラム」第14回連載記事を公開しました。

・世界の一流医学雑誌が掲載した脳卒中患者への鍼治療 最新のランダム化比較試験

詳しくは「鍼灸論考」のページをご参照ください。

◆鍼灸論考 – AcuPOPJ「鍼灸net」連載企画

https://shinkyu-net.jp/ronkou

※今回の連載記事への直接リンクはこちらです。→ 世界の一流医学雑誌が掲載した脳卒中患者への鍼治療 最新のランダム化比較試験

世界の一流医学雑誌が掲載した脳卒中患者への鍼治療 最新のランダム化比較試験

松浦悠人、建部陽嗣

2024年1月、天津中医薬大学のLiらは「Effect of Acupuncture vs Sham Acupuncture on Patients With Poststroke Motor Aphasia: A Randomized Clinical Trial(脳卒中後の運動性失語症患者に対する鍼治療と偽鍼治療の効果: ランダム化臨床試験)」を発表した1)。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38252438/

この論文が掲載されたJAMA Network Open誌は、インパクトファクター13.8(2024年)を誇る世界的に権威のある医学雑誌である。

Liらの研究は、脳卒中患者の運動性失語症(以下、脳卒中後失語症)に対して、6週間の鍼治療もしくは偽鍼治療に言語療法を併用した6週間の治療期間に加え、さらに最大6カ月の追跡調査を行うことにより、鍼治療が持つ言語機能回復効果を検証した多施設共同シングルブラインドRCTである。

脳卒中後失語症の背景

脳卒中後失語症は患者の生活の質 (QOL)を大きく低下させる後遺症である。失語症は、運動性言語野の障害による運動性失語(ブローカ失語)、感覚性言語野の障害による感覚性失語(ウェルニッケ失語)の他に、これらを合わせた全失語、弓状束の障害による伝導失語、聴覚野の障害による理解困難(皮質下性感覚失語)、運動野の障害による発語失行(皮質下性運動失語)などがある。これらのうち、運動性失語は発語が困難になる障害、つまり「言われたことは理解できるが、言い返す言葉がうまく表現できない」状態であり、会話は非流暢性で断続的(カタコト)、復唱困難、発話が遅くなる、短い語句しか話せない、言葉の抑揚が減る、といった特徴がみられる。

(脳卒中後失語症は、急性期に約1/3の患者に生じ、そのうち61%は発症1年経過後も障害が残る2)。脳卒中後失語症患者は、言語機能の低下によりコミュニケーション能力が著しく障害される。そのため、社会活動や日常生活に支障をきたしQOLが大きく低下する。こうした脳卒中失語症に対する治療法として、脳卒中治療ガイドライン2015では薬物療法や言語聴覚療法が推奨されている(Grade A)3)。

しかし、すべての患者が治療に満足できるわけではないことから、従来の治療法を補助するリハビリテーションが求められる4)。近年では、経頭蓋直流電気刺激や反復経頭蓋磁気刺激など、頭蓋の外から電気や磁場といった物理刺激を行う治療法が補助療法のひとつとして活用されている。

鍼治療は、脳卒中後失語症の補完療法として特に中国で広く用いられている。鍼治療の効果を無治療またはプラセボ鍼治療と比較したランダム化比較試験(Randomized controlled trials: RCT)を収集し、1,747 人の患者 (鍼治療群883例、対照群864例) を含む28件の研究を分析したシステマティックレビューとメタアナリシスでは、鍼治療は機能的コミュニケーションと言語機能を有意に改善すると結論付けた5)。さらに、鍼治療と言語聴覚療法を組み合わせることで、言語聴覚療法単独よりも臨床効果を向上させることが示されている6)。

しかし、これらのシステマティックレビューやメタアナリシスに含まれている研究において、その研究方法の質が低いため、エビデンスの質も低くなっている。脳卒中後失語症に対する鍼治療の有効性を正確に明らかにするためには、さらなる大規模RCTが必要であった。

そんななか、脳卒中後失語症に対する鍼治療の研究論文が世界の一流医学雑誌に掲載されたことは意義深い。

100例以上の脳卒中患者を対象としたLiらの研究

【参加者】

研究に組入れられた患者は、初発の虚血性脳卒中で、発症後15~90日以内に失語症と診断された45~75歳の男女であった。失語症の重症度はボストン失語症診断検査(Boston Diagnostic Aphasia Examination: BDAE)の重症度評価尺度0~3点(5段階評価, 高いほど軽度)、言語訓練を実施することが可能で、意識とバイタルサインが安定している患者を対象とした。

脳卒中が原因でないあるいは脳卒中発症前に失語症を患っている患者、重度の心疾患、腎臓・肝機能不全、視聴覚障害、重度の認知障害、精神疾患などを有する患者は除外された。また、研究に組入れられた後も、研究の介入を受けたがらない患者や重篤な副作用または悪化がみられた場合も同様に除外された。

【介入方法】

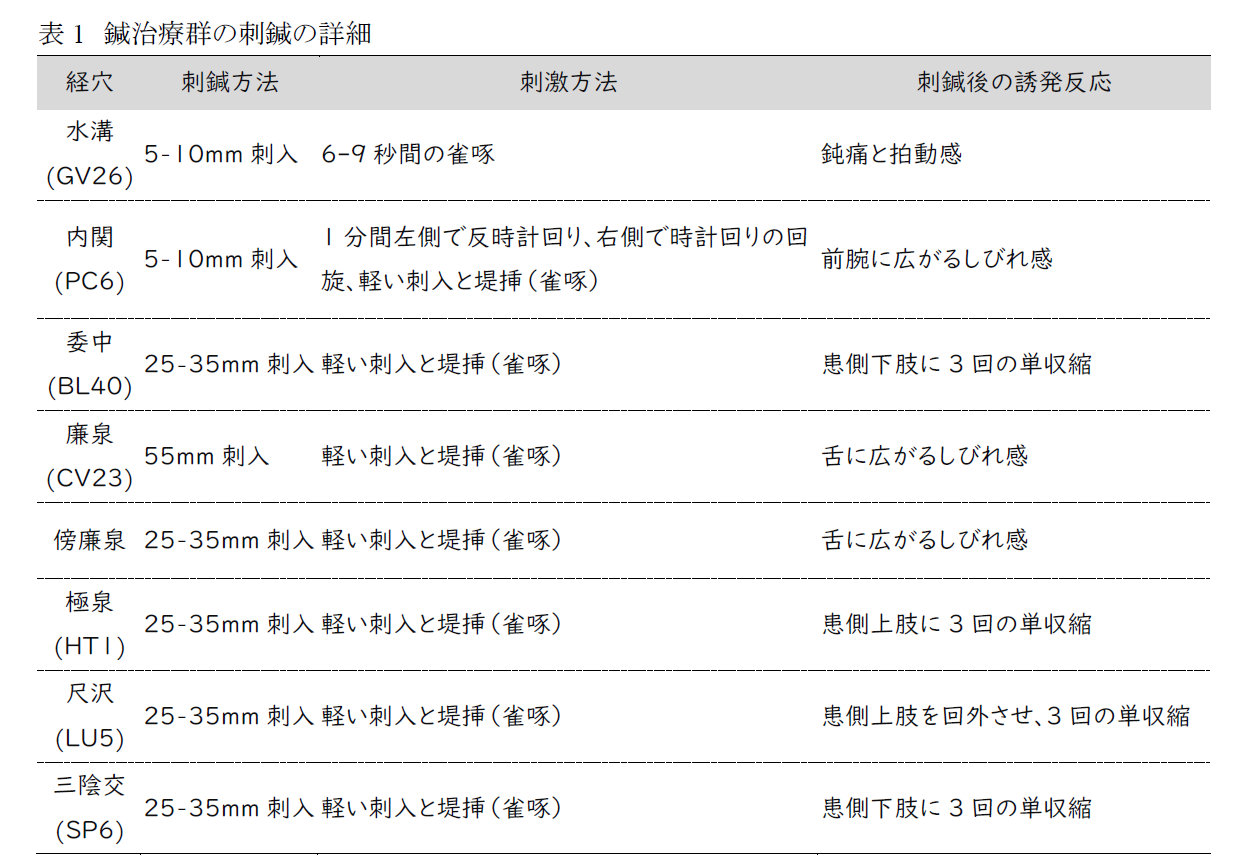

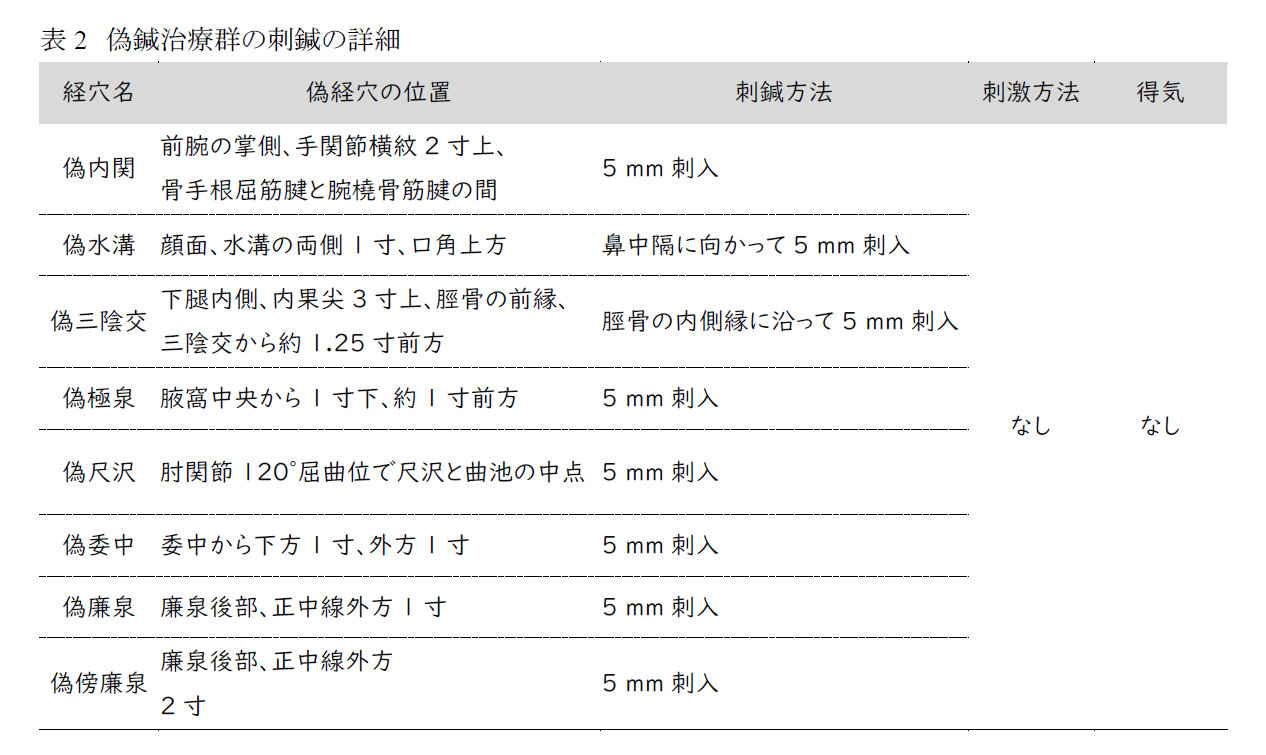

参加者は、鍼治療群もしくは偽鍼治療群に1:1の割合でランダムに割り振られた。鍼治療群・偽鍼治療群ともに、6週間で30セッション(1 セッションあたり60分)の言語訓練に加えて、鍼治療または偽鍼治療が実施された。鍼治療の方法は、「醒脳開竅法」であり、刺入角度・深さ、刺激方法、置鍼時間(30分間)が厳密に設定された。鍼治療群は経穴に鍼 (0.25 mm×40 mm, 0.25 mm×75 mm)を刺入し、偽鍼治療群は経穴の代わりに8つの偽経穴が用いられた(図1)。表1、表2に刺鍼方法の詳細をまとめた。両群とも治療終了後、発症から6カ月時点までを症状を追跡した。

図1 鍼治療群と偽鍼治療群の刺鍼部位

【アウトカム評価】

主要評価項目は、6週間後のWAB失語症検査の失語指数 (aphasia quotient: AQ)と中国語機能的コミュニケーションプロファイル(Chinese Functional Communication Profile : CFCP)である。

(1)AQ:失語症のパフォーマンスを評価する尺度で点数が低いほど、言語機能に重度の障害があることを示す(0~100点)

(2)CFCP:中国語での機能的なコミュニケーション能力を評価し、点数が高いほどコミュニケーション能力が優れていることを示す(0~250点)。

(3)AQ下位尺度(自発話、話し言葉の理解、復唱、呼称、書字、行為、構成)の重症度

(4)BDAE:言語能力

(5)NIH脳卒中スケール(National Institutes of Health Stroke Scale; NIHSS):神経障害の重症度、点数が高いほど神経障害が重度 (0~42点)

(6)中医学健康尺度(Health Scale of Traditional Chinese Medicine ; HSTCM):中医学的な健康状態、点数が高いほど健康状態が悪い(0~130点)

(7)①脳卒中疾患特異的尺度 (Stroke Specific QOL: SS-QOL) (49~245点、高いほどQOL良好)、②脳卒中と失語症のQuality of Life Scale -39 (Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39: SAQOL-39) (0~195点、高いほどQOL良好)

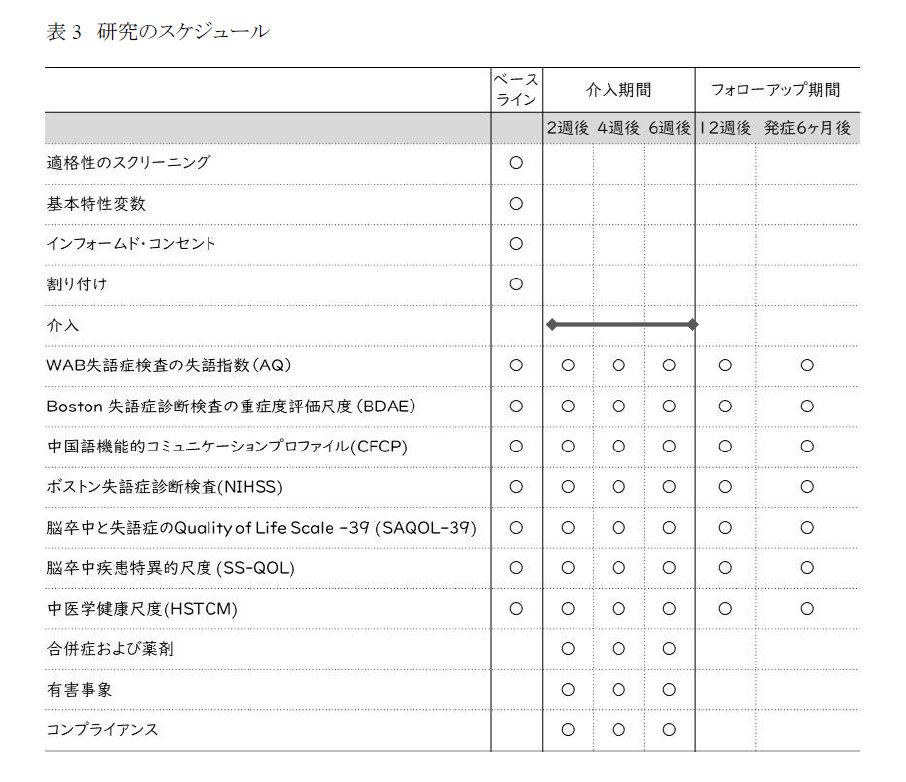

これらの評価は介入開始から2、4、6、12 週後と脳卒中発症から6カ月後の時点で実施された。参加者の登録から介入、評価までのスケジュールを表3に示す。

2019年10月21日~2021年11月13日の期間に、脳卒中後失語症患者2,466名が対象となり、基準を満たした252 例が本試験に登録された。最終的に鍼治療群の125例中 115例 (92.0%)、偽鍼治療群の127例中116例 (91.3%) が評価された。

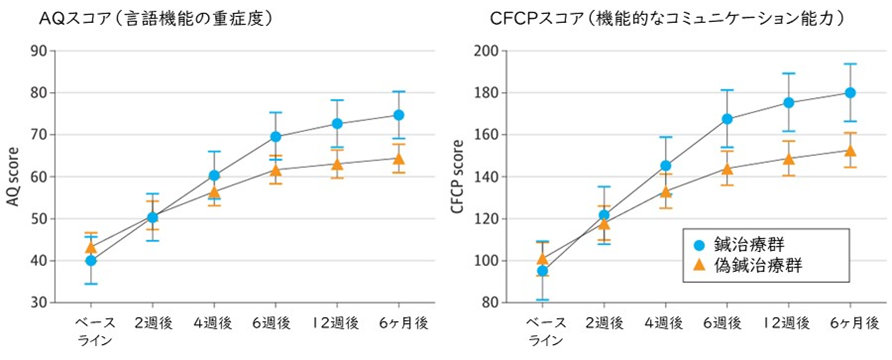

主要アウトカムであるAQスコアとCFCPスコアの結果からみてみよう(図2)。治療終了時の6週目の平均(標準偏差)AQスコアは、鍼治療群で69.66(17.32)点、偽鍼治療群で61.68(17.88)点であり、偽鍼治療群よりも鍼治療群でAQ スコアが7.99点有意に増加した。こAQスコアは5.05点あれば臨床的に意義のある差であると定められている。これらのことから、鍼治療には臨床的効果があると認められる。

観察期間である発症6カ月後のAQスコアにおいても鍼治療群の改善が持続しており、長期的効果も認められた。また、AQの下位尺度でも、鍼治療群がすべての項目で有意な改善を示した。CFCPスコアは、鍼治療群で167.60(45.08)点、偽鍼治療群で144.08(50.52)点となり、偽鍼治療群よりも鍼治療群で23.51点の有意な増加を示した。この項目においても、観察期間の6カ月後の時点でも、この有意な改善が持続していた。

これらの結果は、鍼治療により失語症の重症度が減少し、機能的なコミュニケーション能力が改善したことを示している。

図2 鍼治療群と偽鍼治療群のAQスコアとCFCPスコアの経時変化

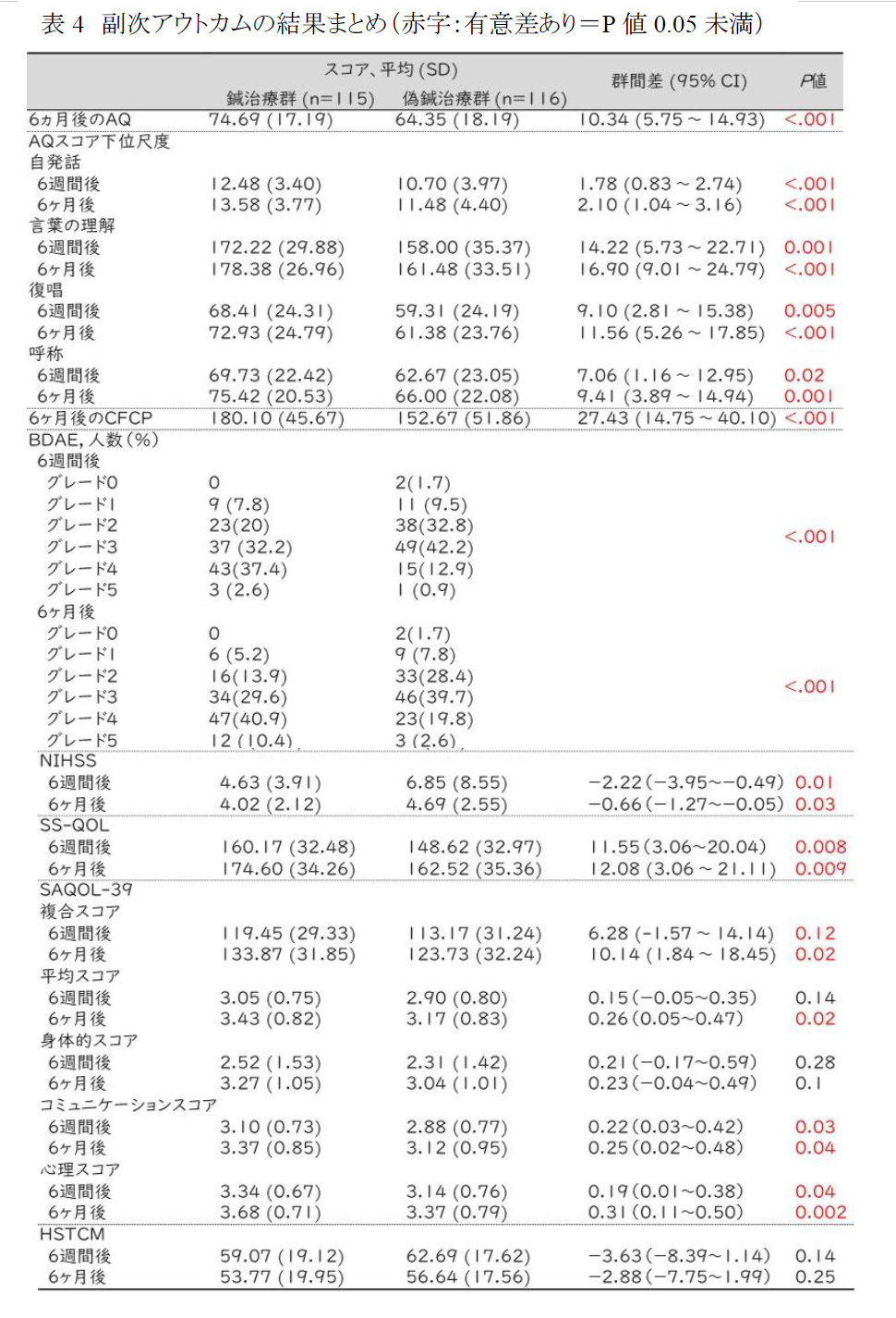

その他、神経障害やQOLを評価した副次アウトカムの結果を表4にまとめた。

脳卒中患者への鍼灸治療効果を検証した先行研究と同様に、鍼治療はNIHSSで評価した神経障害を有意に改善させていた。本コラム第11回7)で紹介した通り、鍼治療は脳卒中患者の障害された神経機能の改善に優れており、Liらの研究結果はその効果をさらに支持するエビデンスといえるだろう。QOLでは、鍼治療群のSS-QOLスコアおよびSAQOL-39のコミュニケーションスコアと心理スコアが6カ月後の時点まで鍼治療群の有意に改善していた。これらは、鍼治療が失語症のコミュニケーション能力を改善することでQOLを向上させ、良好な心理状態に保ったことを示唆している。

安全性について、有害事象は鍼治療群で3件(2.6%)、偽鍼治療群で3件(2.6%)生じた。しかし、それらのいずれにおいても症状は一過性であり、重篤な有害事象は発生しなかったことから、鍼治療の安全性も確認された。

以上のように、鍼治療は偽鍼治療と比較して、脳卒中後失語症患者の重症度や機能的なコミュニケーション能力、神経障害の改善に優れており、QOL向上にも寄与することが示された。さらに、その効果は長期的に持続していた。これらの結果は、鍼治療が脳卒中後失語症患者の補助治療として十分に機能できることを示している。

脳卒中に特化した鍼技術の標準化と再現性

論文中でLiらは、鍼治療による脳卒中後失語症の改善には、脳機能ネットワークの改善が関わっていると考察している。脳機能に着目した脳卒中患者への鍼治療メカニズムを検証した先行研究では、神経新生や神経可塑性の促進、虚血領域の脳血流の増加、脳虚血の軽減などが明らかとなっている8,9)。さらに、こうした脳機能の改善は、AQスコアとも相関することが示唆されている10)。今回、Liらの研究で脳機能の測定はしていないが、上述した知見から鍼治療による言語機能の回復は脳機能の改善がメカニズムとして関わっている可能性が高いと考えられる。

今回の鍼治療の方法では、醒脳開竅法が採用されている。その理論は「脳を醒まして竅(きょう)を開く」という目的に基づいており、現代科学である脳科学の知見が伝統的な中医理論を支持しているのも興味深い。醒脳開竅法は、天津中医薬大学第一付属病院の石学敏教授(当時)が中風病の伝統的な治療法をまとめ、中医弁証論治の展開により生み出された脳卒中に特化した鍼治療技術で、使用経穴やドーゼの定型化により、刺鍼手技の再現性が確立されている11)。

研究的な側面において、治療法を標準化できることは大きな強みである。鍼灸治療の介入方法は多様であり、10人いたら10通りの鍼灸治療があるといっても過言ではない。テーラーメイド医療という点では介入の多様性はメリットとなりうるが、研究面では「何が効いたかわからない」状態を生み出す可能性を秘めている。その点、使用経穴や刺激方法が標準化された治療法は研究向きであるともいえるだろう。

ただし、その場合は、臨床への応用も考慮しなければならない。つまり、論文上の治療法を一般の鍼灸師が再現して目の前の患者に適用できるか、である。特殊な刺鍼技術を用いる場合は特に考慮が必要である。今回の場合では、患者が週5回×6週間の治療を受けてくれるか、患者が鍼治療の痛みに耐えられず離脱しないか、など日本の実臨床で使用可能なのかを考えなければならない。論文を読む際は、こうした実臨床と研究プロトコルにギャップが存在することを念頭に置くことで、自身の臨床にどのように活かせるかを個々で見つけ、考えることが重要である。刺激量や刺激方法、治療頻度など、何が最適かを明らかにする研究が今後の課題だろう。

論文を読み、知見を臨床に活かすには

いかがだっただろうか。海外からは今回紹介した論文のように、一流医学雑誌に掲載されるような質の高い臨床試験がたびたび報告される。これらは鍼灸師だけでなく、医師や他の医療職にも大きなインパクトを与えるものであり、鍼灸治療/鍼灸師の活躍の場を広げることにもつながる。そうした時に、鍼灸師が研究の限界も踏まえたうえで、いかに論文の知見を活用できるかが大切である。

【参考文献】

1) Li B, et al. Effect of Acupuncture vs Sham Acupuncture on Patients With Poststroke Motor Aphasia: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2024;7(1):e2352580.

2) Pedersen PM, et al. Aphasia after stroke: type, severity and prognosis. The Copenhagen aphasia study. Cerebrovasc Dis. 2004;17(1):35-43.

3) 日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会編.脳卒中治療ガイドライン2015.協和企画,東京,2015

4) Picano C, et al. Marangolo P. Adjunctive Approaches to Aphasia Rehabilitation: A Review on Efficacy and Safety. Brain Sci. 2021;11(1):41.

5) Zhang B, et al. Acupuncture is effective in improving functional communication in post-stroke aphasia : A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Wien Klin Wochenschr. 2019;131(9-10):221-232.

6) Huang J, et al. An overview of systematic reviews and meta-analyses on acupuncture for post-stroke aphasia. Eur J Integr Med. 2020;37:101133.

7) 松浦悠人,建部陽嗣. 第11回新・鍼灸ワールドコラム 急性期脳卒中患者にリハビリと鍼を併用した観察研究. [https://shinkyu-net.jp/archives/2572]

8) Qin S, et al. The impact of acupuncture on neuroplasticity after ischemic stroke: a literature review and perspectives. Front Cell Neurosci. 2022;16:817732.

9) Chavez LM, et al. Mechanisms of Acupuncture Therapy in Ischemic Stroke Rehabilitation: A Literature Review of Basic Studies. Int J Mol Sci. 2017;18(11):2270.

10) Zhang B, et al. Uncinate fasciculus and its cortical terminals in aphasia after subcortical stroke: A multi-modal MRI study. Neuroimage Clin. 2021;30:102597.

11) 石井睦宏, 児玉浩司, 倉橋孝. 醒脳開竅法による脳血管障害の針治療. 中医臨床. 1998;19(4):468-471.