特に家庭を支える女性の、7年ごとの“節目”という考え方は、女性が年齢にふさわしい健康な生き方をしてこそ、最高の輝きを放つことができるということを示します。それとともに、その家族の健康をサポートするに当たって、7年ごとの節目を通して身体の変化を読み取る東洋医学の健康観は一生の健康を考える目安となるでしょう。

自分や家族が病気になる前に、東洋療法の担い手である「かかりつけ鍼灸師」が身近にいたら、ライフステージに合った診療や健康相談を気軽に受けることができます。

国家資格を持った鍼灸師とともに、鍼灸を取り入れたライフスタイルを設計してみてはどうでしょう。ここでは、それぞれのライフステージに沿ったセルフケアをご紹介します。

昔のお母さんにとっても、現代のお母さん同様に、子どもの夜泣き、かんの虫、おねしょ、は悩みの種でした。そこで日本では江戸時代に子ども専用の小児鍼(しょうにしん)という鍼が考案されました。

じつはこの小児鍼、子どもの柔らかい肌を大切にした、痛くない、こわくない、刺さない鍼なのです。さらにこの療法は下痢や便秘などを改善することが少なくありません。

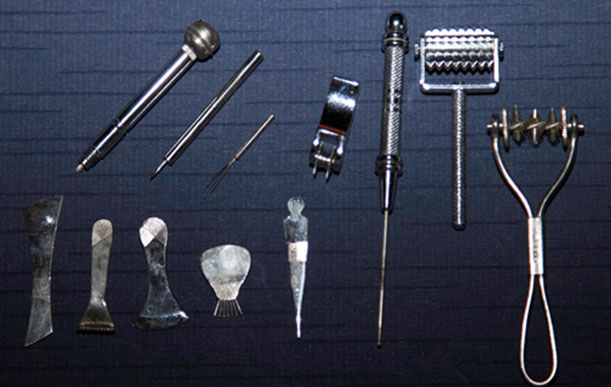

鍼灸治療院では米粒のような突起がついた形の「鍉鍼」(ていしん)や、しゃもじのような形の「へら鍼」、さらに現代では衛生面に配慮した1回使い捨ての鍼など、専門の道具を使って、ツボや皮膚を優しく刺激して、子どもの症状に対応しています(写真参照)。

小児鍼のテクニックの中には、家庭にある身近な道具を小児鍼専用の道具の代わりに使用して行うことができるものもあります。

例えば、綿棒、歯ブラシ、スプーン、筆、自分の指などを使って、子どものツボ刺激に応用できるテクニックもあるのです。

覚えておくと、きっといざというときに親子ともども大いに助かるでしょう。

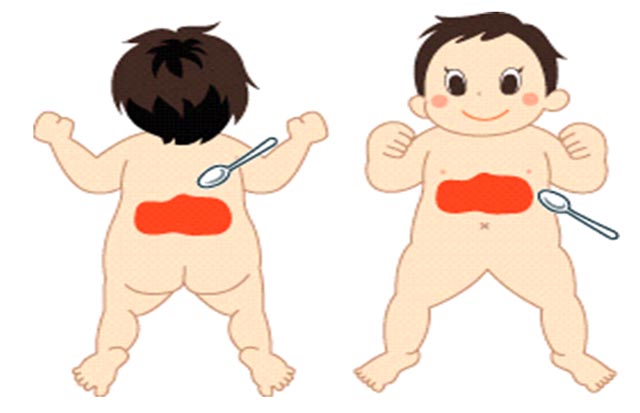

② 次に背骨の左側を首から背中、お尻を通って太ももから足の裏の中指までゆっくりと優しくなぞります。背骨の右側も同じようになぞります。

③ 今度はあおむけにして身体の中心をあごから胸、おへそを通って下腹部の恥骨の上までなぞります。

④ 左側の乳首のラインを鎖骨から足の付け根までなぞり、そのまま太ももから足の中指までゆっくりと優しくなぞります。右側も同じようになぞります。

⑤ ①~④が終わったら、赤ちゃんの左手を持ち上げて肩から肘の外側を通って手の甲側、そして中指までなぞります。

⑥ 次に脇の下から肘の内側を通って手の平、そして中指までなぞります。右手も同じようになぞります。なお、なぞる回数はそれぞれ1回だけです(図2参照)。

母と子のこうしたスキンタッチは、育児ノイローゼを抱えるお母さんにとっても、よい効果を与えることができるでしょう。

ダウンロードはこちら → 鍼灸パンフレット